相机拍照原理

相机成像原理

照相机产出一个照片的主要使用了两项技术,透镜成像和感光显像。

透镜成像原理

小孔成像

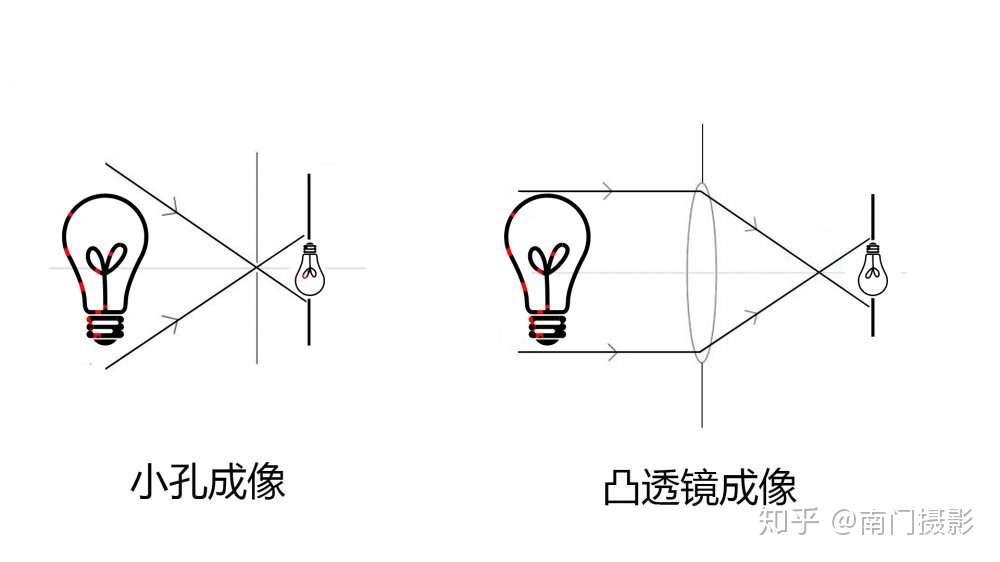

用一个带有小孔的板遮挡在墙体与物体之间,墙体上就会形成物体的倒影,这种现象就叫小孔成像。

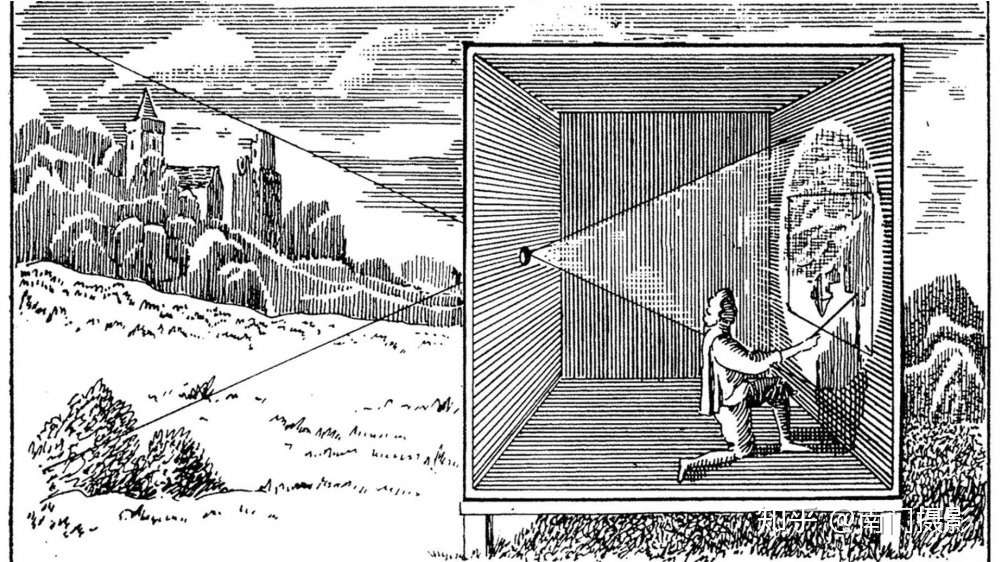

后来欧洲人发现这一现象了,等到文艺复兴时期,他们就想把这种光学现象利用起来,这个可以用来干嘛呢,想了想,唉,可以用来画画呀,然后欧洲人就发明了暗箱。在箱子一面挂上一块画布,直接临摹画布上的影像就可以了,很短的时间一幅画就画好了。

画了一段时间之后人们发现,这暗箱太暗了,有点儿费眼,想说能不能把这个孔弄大点让更多的光进来,试了一下发现,小孔成像原理有个问题就是:孔径越大,成像就越模糊。

透镜成像

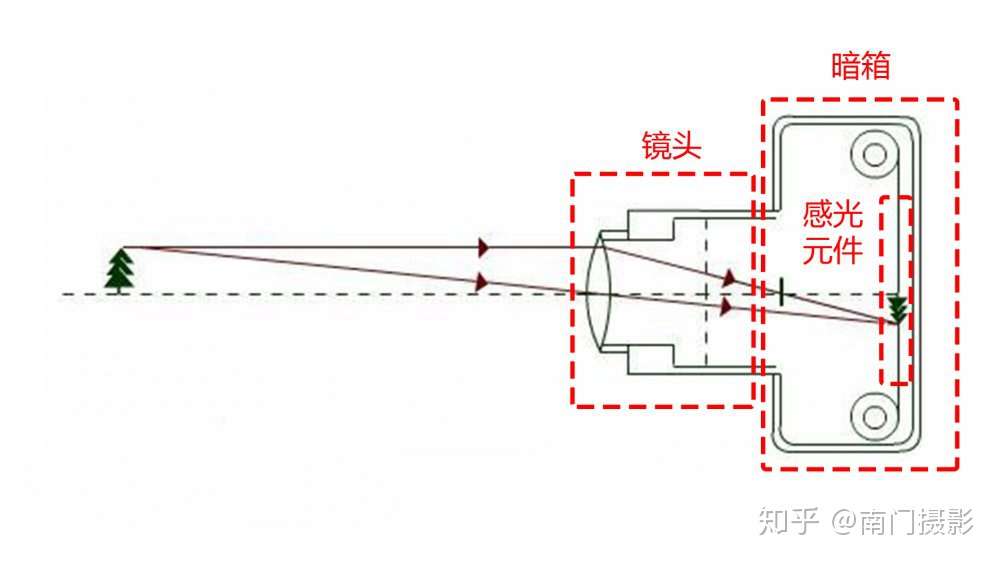

在孔上装一块凸透镜,它能聚焦光线,这样就能得到清晰明亮的影像了。这一试,果然影像品质提升了很多,这就是利用了凸透镜的屈光性,我们管这个叫透镜成像。

感光显像原理

再后来人们又想,我就非得进那暗箱里画画嘛,就没有办法直接把暗箱里形成的影像直接记录下来嘛,然后人们发现了感光材料卤化银,这些感光材料对光线很敏感,不同的强度的光线照射下可以结成成不同大小的晶体。这便是最早的胶片。

透镜 + 暗箱 + 感光材料,这便是相机最早的原型。

世界上公认的第一幅照片《窗外》是法国人尼埃普斯于1827年拍摄出来的。尼埃普斯(Joseph Nicéphore Nièpce)(1765年3月7日——1833年7月5日)法国发明家。1825年,法国人尼埃普斯委托法国光学仪器商人夏尔·雪弗莱(Charles Chevalier)为他的照相暗盒(camera obscura)制作光学镜片。并于1827年(有说1826年)将其发明的感光材料放进暗盒,拍摄和记录下历史上第一张摄影作品,作品在其法国勃艮第的家里拍摄完成,通过其阁楼上的窗户拍摄,曝光时间超过8小时。

第一张照片

相机发展史

早期的相机

1826年法国人尼埃普斯拍摄第一张照片曝光了整整8个小时。为了改进曝光成像时间,他找到了舞美设计师达盖尔。两人一起合作改进技术,最终于1839年发布了达盖尔摄影术。这是人类历史上摄影技术真正的开端。达盖尔也被认为是摄影之父。在随后 50 年间,尽管摄影技术一直在缩短曝光时间上演进,诞生了湿版摄影工艺和干版摄影工艺,但整套摄影设备依然非常笨重、且不易携带。

相机走向大众

胶片相机

1880 年,在银行工作的伊斯曼辞去了职务,专心研究照片拍摄技术。他尝试用一种透明的材料作为曝光底片,并且于1884年发明了世界上第一款胶卷底片。伊斯曼给自己的照相机和胶卷起名为“柯达”,因为“听起来就像相机快门声一样干脆”。伴随着“你只需按动快门,剩下的交给我们来做”这句著名的口号,柯达盒式照相机和胶卷正式推向市场。

1888 年在纽约刊登的柯达相机广告

35 年后,柯达又推出了经典的彩色胶片柯达克罗姆(kodakchrome), 推动摄影进入彩色时代。

数码相机时代

1969 年,贝尔实验室的科学家维拉·博伊尔(Willard S.Boyle)在上司要求下,和乔治·史密斯一起在短短几个月之内,发明出来了电荷耦合元件(Charge-coupled Device,以下简称 CCD),能够将光学影像转换为电子信号,自此奠定了数码相机的根基。

1975 年,伊斯曼柯达的史蒂文·赛尚(Steven Sasson)基于 CCD 发明出了全球第一部数码相机。是的,让柯达走向衰落的数码相机,诞生在柯达。

史蒂文·赛尚和第一台数码相机

直到2000年之前,相机都是柯达的天下,但最终,由于没有镜头设计和生产机身的能力,柯达在后来的竞赛中被尼康和佳能超越。同时也是2000年左右,相机厂商门定下了专业级单反和卡片机两条腿走路的发展基调。普通便携的数码相机面向普通大众,专业级的单反面向专业的摄影人士。

手机拍照时代

手机和数码相机在20世纪70年代中期被发明出来后,两者各自发展,手机的归手机,相机的归相机。直到2000年,手机和相机才狭路相逢。2000年,夏普在日本联合运营商 J-Phone(现在的软银移动)推出了全球首款拍照手机 J-SH04。

这款手机的摄像头只有 11 万像素,没有自动对焦,没有闪光灯。售价将近500美元的J-SH04在当时并没有引起多少关注,但启发了其他手机厂商,开启了拍照手机的大门。

此后几年里,手机厂商不断提高摄像头的像素。诺基亚在 2012 年发布 808 PureView,将摄像头像素提高到恐怖的 4100 万。

经过前几年的铺垫和积累,2010年成为手机摄影逆袭的一个重要的转折点。这一年,iPhone4发布,虽然后置 iSight 摄像头只有 500 万像素,但通过软件操作界面和优化算法,让手机拍照的用户体验和成像质量上了一个台阶。

和 iPhone 4 采用同样 CMOS 传感器的摩托罗拉 Atrix 4G,成像质量完全不同与之相比。其他 Android 手机厂商开始觉醒,跳出像素之争,在镜头、处理器、优化算法等方面发力。

同年,Instagram 诞生,让普罗大众用手机拍摄的照片,有了一个可以分享的移动原生平台。此外,海外主流运营商开始规模建设 4G,图片和视频传输变得更快更便宜。也是这一年,全球数码相机出货量达到顶峰——1.21亿台,随后逐年下跌。而在 2003 年-2010 年,数码相机几乎每年都维持着正向增长。

另外一个标志性事件是,2011 年 6 月,发布仅一年、像素仅有 500 万的 iPhone 4,超越尼康发布 3 年、像素有 1200 万的 D90,成为 Flickr 上最受欢迎的拍照设备。

时至今日,摄像头已经成为手机标配,单反相机仍被专业工作者青睐,低端卡片机几乎销声匿迹。

未来

2012 年,一代相机巨头伊斯曼柯达宣布破产重组。

2017 年,苹果在 iPhone X 上引入 3D 人脸识别,摄像头变成了身份验证装置。同年,苹果和 Google 相继推出 AR 开发者套件,摄像头变成了虚拟和现实融合的入口。在 Google Lens 和 Google 翻译里,摄像头又变成了图像识别器。

柯达在推广盒式照相机和胶卷时用的广告语是:“你只需按动快门,剩下的交给我们来做”。如今科技公司们能帮用户做的,已经不止是呈现一张照片了。

相机的机构

以单反相机为例来介绍当前的相机结构。

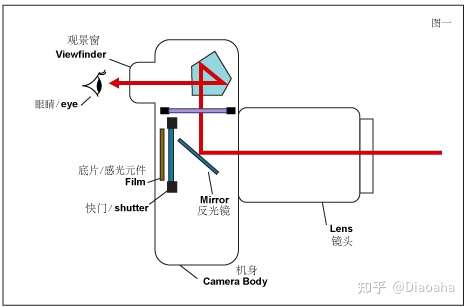

单反相机也就是单镜反光相机。单反相机(SLR)。Single = 单一, Lens =镜头, Reflect = 反光。

主要由3部分构成。

- 镜头和光圈

- 快门

- 感光原件

在单反数码相机的工作系统中,光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的,一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。

曝光

光线是经过光圈、快门,到达感光元件的,最后成为电子信息被存储下来。这个过程就叫做曝光。

摄影曝光如同向水池里注水,水池内注满水,则曝光完成。光圈就像水龙头口径的大小,快门速度就像水龙头出水的单位时间,感光度(ISO)则是水池的容量。

镜头和光圈

镜头的任务只有一样:将光线精准聚焦到感光元件上。

因为透镜的屈光效应可以使镜头能汇聚光线,可以在感光元件上形成清晰的影像。因此镜头可以做的很大,能接受大量的光线,可以缩短曝光时间。单反相机的镜头通过调节光圈控制到达感光元件上的光量,这一点也重要,因为摄影本质上一门用光的艺术,一旦可以控制光量,就可以给摄影师提供广阔的创作空间。

那究竟是镜头的那些特性影响了镜头传送的影像呢?其实是镜头本身两个固有的特性决定了镜头所传送的影像。1是光圈,2就是的焦距。

此外,镜片的材质也是影响成像清晰度的一个因素。优质的镜片对照片的清晰度影响很大,而且昂贵的镜片通常比廉价的镜片更锐利。你可以认为这是一种对好照片的投资。

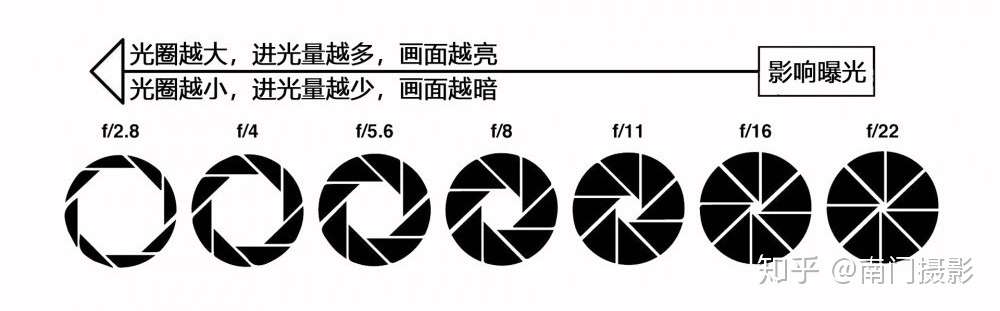

光圈

啥是光圈,光圈就是用来控制进入感光元件上的光线的装置。

一般来单反镜头都属于可变光圈镜头,通过旋转光圈环就可以任意改变通光孔径大小。镜头上相邻的f值每一级都是前边通光量的2倍。

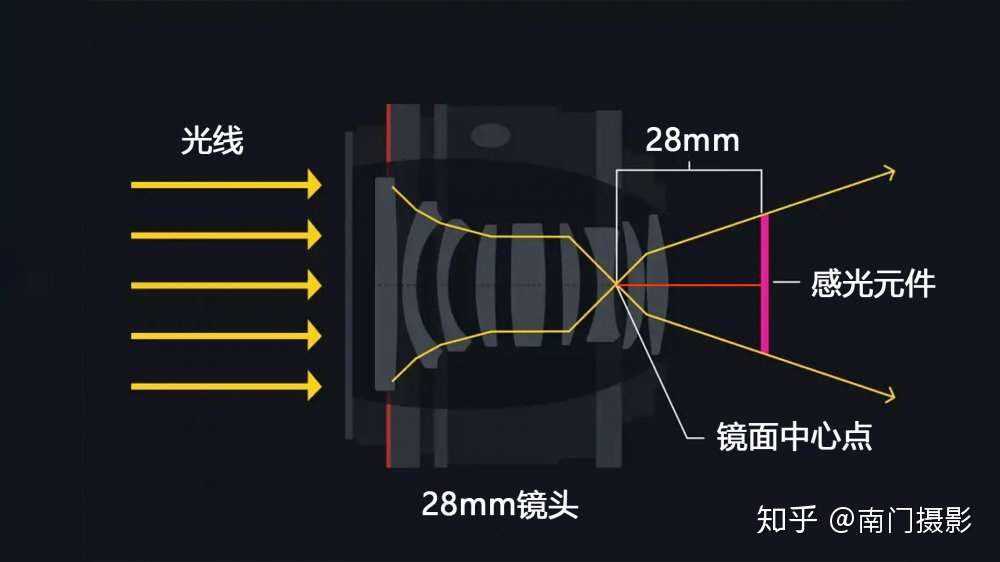

焦距

啥是焦距,焦距就是镜头中心点到焦点的距离。

相机里焦距一般指,镜片的中心到感光元件上的距离。

快门

快门就是一个挡板,当你按下这个开关,相机镜头和感光元件之间的挡板就会完成一个开启、闭合的动作,让光线进入相机内部,并成功将光影印到感光元件上。

- 快门速度

相机的快门速度就是快门一次开启闭合的时间,也是相片的曝光时间。

对于普通相机来说,内置的快门速度一般是30秒到1/4000秒;高端相机的内置快门速度一般是30秒到1/8000秒。刚才提到了,如果使用电子快门可以达到1/16000秒或者1/32000秒。

高速的快门适合定格高速运动的场景,比如拍摄子弹穿透的鸡蛋的瞬间。而且对于新手来说,快门速度快曝光时间短,可以避免由于手的抖动而影响画质。

但对于专业的摄影师来说,低速的快门也具有魅力,拍摄更多风格的作品。比如极光的拍摄就适合长时间的曝光,来记录整个过程。

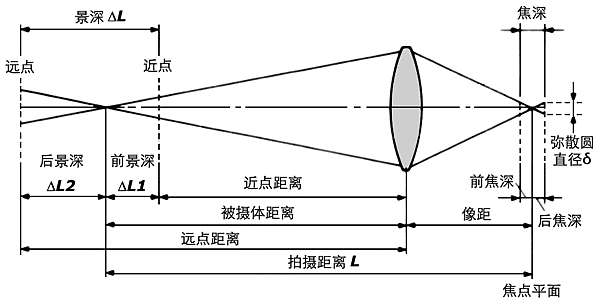

景深

景深指的是照片里能被清晰看到或对焦的一快区域。

当镜头对着被摄物体时,被摄物体与其前后的景物有一段清晰的范围,这个范围我们将其称为“景深”。因为景深范围内的画面清晰程度不一样,所以景深又被分为深景深、浅景深。深景深,背景清晰;浅景深、背景模糊。

景深随镜头的焦距、光圈值、拍摄距离而变化。对于固定焦距和拍摄距离,使用光圈越小(光圈值越大),也就是镜片的直径越小,景深越大,和镜头的通光量无关。

在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影象变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。

现实当中,观赏拍摄的影象是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的,人的肉眼所感受到的影象与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆。

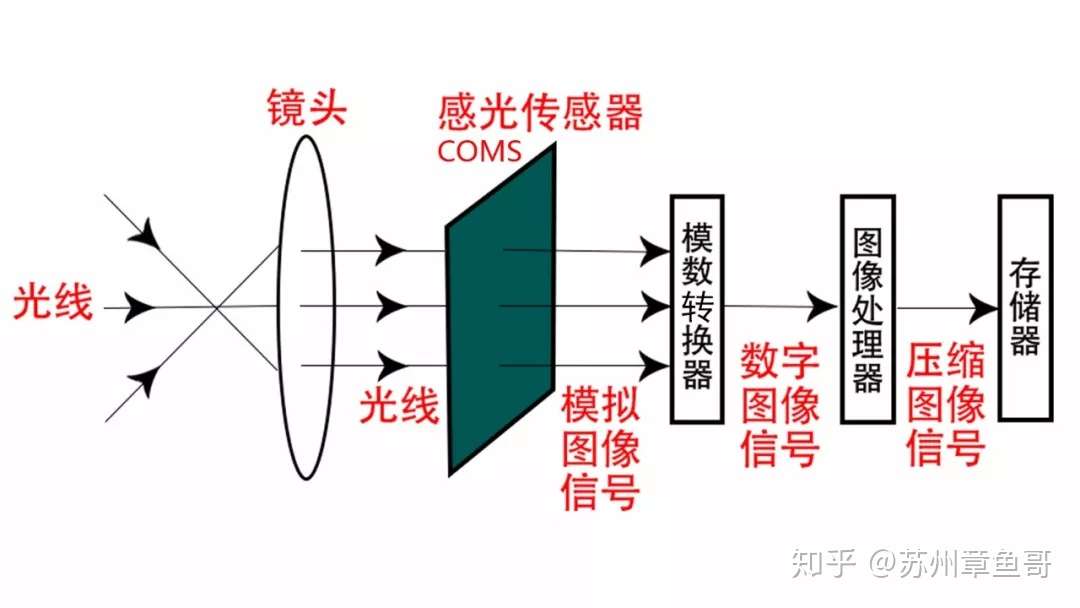

感光原件

感光元件,也叫做图像传感器,是数码相机和数码摄像机内部的核心组件,它的作用是把镜头投射到其感光面的图像(光信号)转化成电信号。

CCD和CMOS

现在主要感光元件主要有两种:一种是CCD(电荷耦合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物半导体)器件。

CCD (charge-coupled device)

CCD图像传感器是一个基于模拟信号的设备。当光投射到其表面时,将有信号电荷产生。电荷信号可以转换成电压,并按指定的时序将图像信息输出。数码相机主板上的其他电路将把这信号转换成数字信号,以便微处理器进行处理。

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)

而CMOS图像传感器是一类利用CMOS半导体的有源像素传感器。每个光电传感器附近都有相应的电路直接将光能量转换成电压信号。与CCD不同的是,它并不涉及信号电荷。在主板上可能也需要模拟数字转换器将它的输出信号转换成数字信号。

同等条件下,CMOS图像传感器所用的元件数相对更少,从而功耗较低,数据吞吐速度也比CCD更高。由于数码相机CMOS图像传感器可以直接制作在主板电路上,因此它的信号传输距离较CCD短,电容、电感和寄生延迟降低。另外,资料输出采用X-Y寻址方式,速度更快。CCD的数据输出速率一般不超过每秒70百万像素,而CMOS则可以达到每秒100百万像素。然而,CCD图像传感器在工艺、制造方面更加成熟,因此在市场上与CMOS图像传感器并驾齐驱。此外,CMOS的制造成本比CCD传感器低。

| 图像传感器 | CCD | CMOS |

|---|---|---|

| 出现时间 | 1990年 | 2000年 |

| 画质 | 不考虑高感光度时,CCD的画质优于CMOS。这源于二者工艺的不同。简单来说,CCD每行像素共用一个“放大器”来进行信号处理,而CMOS则是每个像素单独拥有一个放大器。同面积下,CCD的感光区域要远大于CMOS,因为CMOS上还要留出空间集成许多复杂电路。所以CCD的画质的会确比CMOS好。因此在不太需要高感的高端商业拍摄领域,顶级中画幅相机(飞思、哈苏、徕卡等)仍使用着CCD,以保证得到最高的画质,满足商业广告大片的需要。 | CCD的传感器普遍发热量大,尤其是高感光度下更是发热严重,这就导致CCD传感器的热噪点很高。而CMOS的则相反,因此在高感画质上CMOS反而有优势。 |

| 处理速度 | 处理速度也是CCD的一个先天弱点,毕竟一个放大器要处理多个像素,运算量就大得多。 | CMOS的处理速度则快得多。因此在体育摄影,拥有高速摄影性能的CMOS占据了压倒性优势。 |

| 成本 | CCD良品率很低,因此成本就很高。尤其是全画幅的CCD,那只能是存在于实验室或博物馆的天工之作,难以量产普及。 | 而CMOS的技术成熟后其成本大大降低,让数码相机乃至全画幅数码相机真正走进了普通老百姓的生活。 |

像素

感光元件的像素总数是指:其真实具备的感光单元(像素)数量,这个数据通常包含了影像传感器的非成像部分。是衡量数码相机的最重要指标。

有效像素

有效像素数则是指真正参与相机感光成像的像素数值。

由于感光元件最外一圈是不参与成像的,所以有效像素都是略少于像素总数。有效像素越高,生成图片尺寸越大。

相机的像素是由相机里的光电传感器上的光敏元件数目所决定的,一个光敏元件就对应一个像素。因此像素越大,意味着光敏元件越多,相应的成本就越大。 数码相机的像素的决定相片质量的一个关键指标,主流单反数码相机像素在2000万以上,但是普通摄影及家用1000万像素已足够用,因为我们使用的显示器的分辨率有限,一般为1366×768至1920×1200,这样的分辨率如果显示像素过高的图片时,图片会被压缩至当前屏幕的大小,此时有的图片就会出现锐利度过高的情况而失真。

像素密度

像素密度是指每英寸所拥有的像素数量。

像素密度高,有利于提高整个图像传感器的有效像素数,从而提升图像的生成尺寸。但是像素密度过高,会导致信噪比下降,也就是导致图像细节不够清晰,并且容易产生更多的噪点。

像素深度

像素深度是指每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于工业数字数字相机一般还会有10Bit、12Bit等。

画幅

相机内成像传感器的尺寸,即相机感光元件面积的大小。

传感器尺寸有很多,常见的有:1/3英寸、1英寸、M4/3画幅、APS-C画幅、全画幅、中画幅、大画幅等。

全画幅是指尺寸为35mm的的传感器。因为在胶片时代,胶片的大小就是35mm。各个常见画幅的大小见下图所示。

大家常说“底大一级压死人”,就是说的传感器尺寸。因为全画幅的传感器尺寸更大,在画质方面更有优势。特别是在高感画质方面,全画幅有着非常明显的优势。

在同一技术时代,画幅更大、像素密度更低的数码相机更容易提供综合画质更高的图像。

感光度

感光度,又叫ISO值,指的是数码相机感光元件对光线的敏感程度,感光度越高,感光元件对光线的敏感度越强;感光度越低,感光元件对光线的敏感度越低。

下面这张图,在光圈和快门保持不变的情况下,提升ISO可以提升画面的曝光度。

- 高感光度带来噪点问题

噪点,有时也叫做噪声,主要是因为电子图像传感器(通常是CCD或CMOS)接收光线并转换成电信号输出的过程中所产生的一个个细微的颗粒,而这些颗粒是被摄物体所没有的,通常是因为电子干扰产生。

另外一种情况就是长时间曝光。传感器长时间工作会发热,而热量的提升会影响导致传感器的感光性能,从而在画面上形成噪点。所以有意识的规避这两点就能有效的减少噪点。所以,对于摄影机来说,传感器的散热装置性能也是一个重要的指标。良好的散热才能支持长时间的拍摄。